Беседовали Сергей Борисов и Антон Шибаев

Yacht Russia: Вадим Борисович, вы судите парусные соревнования всех уровней – от международного до местного, в России и за границей, гонки флота и матч-рейс, и уж столько десятилетий, так ответьте: в судействе трудно быть объективным?

Вадим Прибылов: Не трудно, если действуешь строго по правилам.

YR: Но ведь правила в парусном спорте часто толкуют по-разному, это же не арифметика, а математика, и порой высшая!

В.П.: Тут важно всегда быть готовым объяснить гонщикам свое решение: почему так, а не иначе. Вот, был случай: сошлись на одной регате в финале два именитых гонщика – москвич Андрей Арбузов и Евгений Никифоров из Екатеринбурга. У самого финиша схлестнулись и после гонки пришли с протестом… оба, друг на друга. Начинаем разбираться, и все упирается в вопрос, кто раньше повернул. Один твердит одно, другой – противоположное. А я их обоих знаю и обоим не могу не верить. И я сказал: при отсутствии исчерпывающих данных оставляю все как есть. Это было непростое решение, потому что оставить без последствий – победа за Арбузовым, принять точку зрения Никифорова – за ним победа. Но я – в рамках правил, у меня нет выбора. И они меня поняли, и со мной согласились. На мое счастье, оказалось, что финиш был снят видеооператором. Мы посмотрели запись, и стало ясно: не туда Арбузов повернул, потому и контакт был. Так мы с тем эпизодом и разобрались – объективно, без претензий к судейству.

YR: Но ведь бывает, что и судьи ошибаются.

В.П.: Безгрешных нет. Какой бы авторитет у человека ни был, от ошибки никто не застрахован. И это самое тяжелое, когда ты не согласен с коллегами, например, из протестового комитета, когда ты в меньшинстве.

YR: А у вас случались ошибки, которые до сих пор помнятся?

В.П.: И помнятся, и напоминают. Судил я Кубок Волги. Надо было идти в Тольятти из Ульяновска. Стартовали под вечер, а пока дошли – темнота, тучи, дождь. В общем, многие не нашли буй, который надо было обогнуть. Потом, естественно, последовали протесты. А виноват был я: не должен был старт давать, но дал слабину, организаторы регаты уговорили. Закончилось в итоге все без обид, но случай тот мне до сих пор припоминают. И правильно, чтобы не зазнавался.

YR: Некоторым легче удавиться, чем признать свою ошибку, а у вас как с этим?

В.П.: Не упираюсь, признаю вину и прошу простить. Только так сохраняется репутация. Упираться из гордыни – себе дороже.

YR: Вадим Борисович, а какие гонки судить легче – коммерческие или спортивные? И кого проще: профессионалов, любителей, новичков, детей?

В.П.: Везде свои сложности, но проще иметь дело с квалифицированными экипажами. Во-первых, они знают правила и стараются их не нарушать, разве что по оплошности. А во-вторых, это все серьезные люди, те же «драконисты», с такими приятно дело иметь, даже если вопросы появляются. Это только дилетанты обижаются, сколько им ни толкуй, ни объясняй.

YR: Разные люди в парус приходят... А вы с ним как познакомились?

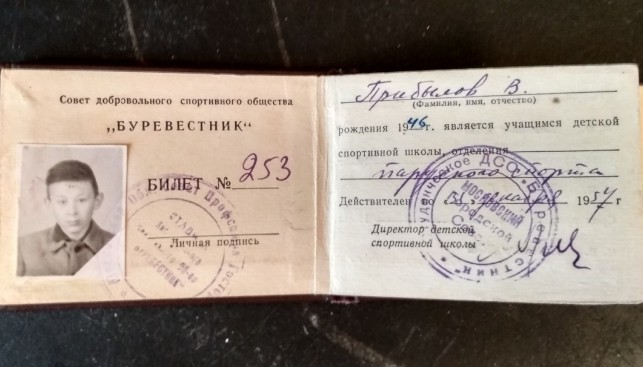

В.П.: Отцу спасибо. Он работал в научно-исследовательском инструментальном институте и как-то получил солидную премию. Отправился с ней в магазин спорттоваров и купил разборную байдарку. В выходные мы с ним доезжали до Водников, собирали байдарку – и вперед. Бывало, что до Пестова доходили. И вот я на веслах, а мимо – яхты. Вот я и попросился... Лишь бы не грести! Отец – научный работник, значит – ДСО «Буревестник». Туда я пришел десятилетним, прямо к Дмитрию Леонидовичу Зворыкину. Легендарная была личность, с огромным яхтенным опытом, а еще он был племянником того Зворыкина, который телевидение изобрел. Кстати, приезжал он к нам из Америки, и на яхте мы его катали, он нам все за это заплатить пытался. А потом он ногу сломал, с яхты сходя…

YR: И как вам показался «Буревестник»?

В.П.: Мне выдали книжку ученика спортшколы. С птичкой на обложке, с фотографией и печатями-подписями. Гордился я ею невероятно. И в клубе все было очень солидно. У входа будка, в ней журнал, в котором надо было расписываться о приходе-уходе, а в конце года подсчитывали, сколько раз ты был в клубе. В 18 лет выдавали диплом. А какие выпускные вечера были! В концертном зале училища имени Гнесиных! Пел знаменитый бас Артур Эйзен, выступал неподражаемый Игорь Ильинский, преподаватели и студенты Гнесинки музицировали. А ты выходил на сцену и получал диплом. Получил его и я – с отличием и уже как мастер спорта. Но все это случилось потом, а начиналось все...

YR: «Оптимистов» тогда не было – на чем учились?

В.П.: На «Ерше», естественно. Я стал матросом, «гномы» были всем нужны.

YR: Гномы?

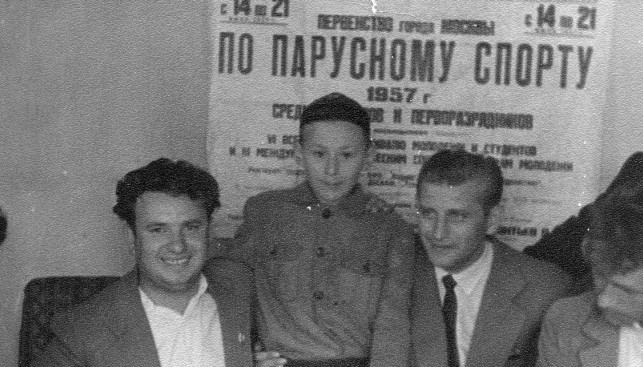

В.П.: Так называли самых маленьких... и легких. «Ерш» был лодкой довольно тяжелой, и при слабом ветре как раз «гномы» и требовались. Прошло время, и мне дали «Ерш» уже как рулевому. В соревнованиях «гномов» я стал призером и получил право выйти в финал 18-летних. И там занял второе место. Первым был Боря Будников, я – второй, третий – Слава Зайцев. Фотографировались потом, так Слава меня, «гнома», на руках держал... После этого мне дали «Ерш» получше, потому что впереди было первенство Москвы среди юношей. Я сказал Зворыкину, что хочу лодку довести, построгать, но он запретил: 14 лет – и уже построгать? Я дождался воскресенья, когда все разъехались, и давай рубанком орудовать, потом наждачкой. Закончил под утро, стружки в мешок собрал и спать завалился. Приходит Зворыкин, все видит и хмурится: «Ослушался, значит». Я говорю: «Нет, я стеклышком отциклил». Не поверил он мне, но и ругать не стал.

YR: И паруса получше дали?

В.П.: Парус у меня был из плащ-палатки, темно-зеленый, почти черный, а вот стаксель хороший, импортный, от «шарпи», их как раз из олимпийской линейки выкинули. На этом «Ерше» с черным гротом и белым стакселем я выиграл все, что можно, из тройки никогда не выпадал. И матрос у меня был очень хороший – Петя Борисов, золото просто. Как-то возвращаемся с гонки, а у него носки красные. Это он ноги до крови на откренке стер. Я его тут же домой отправил, бинтоваться. А не заметил бы я, сам бы он не признался. И понимал меня Петя не то что с полуслова - с полувзгляда! С таким шкотовым и такой лодкой на следующий год я рассчитывал стать чемпионом Москвы, но тут предложили пересесть на «Финн». И так предложили, что не откажешься, и вроде как в награду. Но лодка мне досталась старая, с мачтой, что твой телеграфный столб. А на «Ерш» мой сел Юра Будников, брат Бори, и все выиграл. Обидно мне было.... Привел я свой «Финн» в порядок и на первенстве стал вторым. Потом мне другую лодку дали, получше, на ней я «мастера» и получил.

YR: В 18 лет стать мастером спорта в парусе, это ведь было не рядовое явление.

В.П.: Выполнить «мастера» было очень трудно. Существовало правило: надо попасть в двадцатку участников, и чтобы сзади было пять мастеров спорта. А где их взять, столько мастеров? В общем, как оно получилось, я сам не понял, но подошел после очередной гонки Зворыкин и говорит: «Все, ты «мастера» выполнил». В 1965 году меня включили в сборную Москвы как юниора, и я получил право на спецзаказ. Сорок страниц техусловий я отослал в Таллин на верфь, где должны были сделать «персонально» мой «Финн». Приходит весна, и получаю я лодку. Но не ту, что я хотел, а первый советский пластиковый «Финн». Зворыкину, который на верфь ездил, так сказали: мол, новое слово, красить не надо, шпаклевать не надо, от сердца отрываем, а твой заказной «Финн», так и быть, мы себе оставим. И Дмитрий Леонидович согласился. Между тем весило это «новое слово» 146 кг по паспорту, хотя должно было 105 кг… На этом «Финне» гонялся я на Балтийской регате, и понятно, что неудачно.

YR: В то время всех лучших собирал клуб ВМФ.

В.П.: Пошел туда и я, но надолго там не задержался. Я быстро понял, что взяли меня не потому, что нужен был, а чтобы не мешался. В первой же гонке выдали мне такую мачту, что... Но я настроил и пришел третьим. Потом выдали другой парус, плоский, и я пришел пятым. Потом дали вообще какой-то платок, и я пришел во втором десятке. После этого мне доступно объяснили, что такое субординация, что рано мне в 19 лет вперед лезть, там для других место. Тогда сдал я матчасть и ушел учиться в Московский энергетический институт. Но с парусом надолго расстаться мне не удалось. В институте была парусная секция, и меня уговорили выступить на первенстве ВУЗов и для этого сесть на «Эмку», хотя я на ней никогда раньше не ходил. Экипаж у меня был не слишком умелый, но старательный. И мы победили! Потом я на «Звезднике» гонялся, но это уже когда на вечернее отделение и стал работать в научно-исследовательской группе. Нашим заказчиком был Северный флот, до восьми месяцев я проводил в командировках, и тут уж было не до гонок с тренировками. Зарабатывал я очень прилично, и все было хорошо, но встретился мне как-то давний приятель. «Иди к нам в «Водник», – говорит, – детей учить». И я пошел, ну тянуло меня к парусам, не отпускало.

YR: И с тех пор...

В.П.: С тех пор оторваться больше не пытался. Сначала в «Воднике» детей учил, потом в «Авроре». Там я себе и супругу нашел, отличную яхтсменку и тренера, женщину замечательную и исключительную (в 2013 году Светлана Николаевна Кротова стала обладельницей премии «Яхтсмен года» как лучший тренер.– Прим. ред.). И тем еще больше себя к парусам привязал. Сначала детей учил, теперь вот судействую.

YR: Большинство российских судей считают вас не только коллегой, но и наставником, учителем. А быть судьей – это призвание?

В.П.: Если говорить обо мне, то скорее стечение обстоятельств. В «Воднике» на каникулах, в будни, проводились соревнования, и часто с пересадкой. Профессиональных судей катастрофически не хватало. Им же приходилось для этого отгулы и отпуска брать, но одно дело – в Севастополь съездить на регату или в Сочи, а тут Москва, да еще и дети… В общем, в качестве судей приходилось использовать тренеров, в том числе и меня, тем более наши бабушки-секретари Марина Мироновна Гальперин и Инна Михайловна Ландис мне доверяли. В день я иногда судил до 40 гонок, и как-то подумал, что надо бы мне категорию получить. Я сказал об этом главному тренеру Московского комитета Саше Савинкову, а он замялся: дескать, сложно это, хлопотно. Тогда я завил: все, больше судить не буду, не обязан и права не имею.

YR: Прошел шантаж?

В.П.: В следующую субботу приехал Саша ко мне в «Водник». Вышли с ним на воду на катере, и тут на свет появилась бутылка. Саша наливает стакан и какой-то значок в него бросает. «Доставай». Я достаю, а это значок судьи. Тут он мне и удостоверение протягивает, а в нем – «судья республиканской категории». В 1972 году это было.

YR: Став судьей, вы остались детским тренером.

В.П.: Конечно, а в подопечных у меня были «одиночники» – на «Оптимистах», «Ок-динги», «Финнах», такая у меня была специализация.

YR: Быть судьей – тяжелый труд, если сравнить с тренерской работой? Или это нельзя сравнивать?

В.П.: Нельзя, потому что они разные. Тренерская работа, она каждодневная, кропотливая. Вот представьте, у меня 40 ребят, и каждый вопрос задать норовит. И на каждый ответить надо. Так что работа тренера еще и нервная.

YR: Через ваши руки прошли сотни мальчишек и девчонок. А любимчики были?

В.П.: Не любимчики, нет. Были ребята, которые действительно любили парусный спорт, а были те, кто просто покататься пришел. За первых я держался, с другими расставался, хотя иногда и с сожалением. Был, к примеру, у меня один парнишка, очень талантливый, а пришлось выгнать, потому что такого лгуна свет не видывал. А был другой талантливый парень, Толя Парфененко. Его мне наш знаменитый тренер Марина Соломоновна Козинцева передала со словами, что, вот, дескать, хочет в команду ВМФ попасть, а чтобы его туда взяли, должен стать мастером спорта. Поговорили мы с ним, и вижу, что настраивать парня не нужно – настрой боевой, а вот лодку его настроить нужно. В общем, выполнил он «мастера» и с парусами до сих пор не расстается, в том же «Воднике» сейчас работает.

YR: И как вы друг к другу обращаетесь при встрече?

В.П.: Я для него был и остался Вадим Борисычем, а он для меня Толя, но когда дети рядом – Анатолий Анатольевич (в ноябре 2017 года Анатолию Анатольевичу Парфененко была вручена премия «Яхтсмен года» в номинации «За верность парусу». – Прим. ред.). А вот Сергей Волчков для меня так без отчества и остался. От меня он пошел в ВМФ и стал великолепным матросом. Он и сейчас в гонках участвует, на чемпионате России баковым был, и в том, что победила команда Евгения Неугодникова, во многом его заслуга Сергея. А потом мы с ним в Мармарисе гонялись на одной лодке, так сначала договорились, кто за что отвечает: я – за тактику, он – у руля. И отлично понимали друг друга. Так ведь и понятно, мне с ним хорошо работалось, и когда он маленьким был.

YR: Что в детстве заложено…

В.П.: Так и есть. Вот, скажем… В «Авроре» у нас была хорошая команда на «Лучах», настоящие друзья: Леша Симакин, Рома Самохин и Сережа Кривошеин. И был такой случай. Роме в последней гонке нужно было прийти не хуже второго места, тогда он попадает «в призы» вместе с Симакиным и Кривошеиным. И вот Леша Симакин идет первым – и «ложится». Хватается за шверт, как бы пытается поднять лодку, но не получается. Подходит Кривошеин – и тоже «ложится». Тут появляется Рома и финиширует. Понятно, что эти двое циркачей тут же поднимаются и за ним. Вот такой спектакль! И не придерешься, пришлось судьям все как есть оставить.

YR: А будь вы на месте тех судей, как бы поступили?

В.П.: Как всегда – строго по правилам!

YR: Не сомневаемся, что так будет и в наступающем сезоне. Планы уже сверстаны?

В.П.: Есть несколько предложений: «драконисты» зовут, это уже традиция, «четвертьтонники» буду судить, в Хорватию поеду… В общем, востребован, и слава Богу, потому как здоровье позволяет, а возраст это только в плюс, опыта больше и уважения.

YR: Вот и мы к вам, Вадим Борисович, со всем уважением!

Опубликовано в Yacht Russia №4 (106), 2018 г.

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

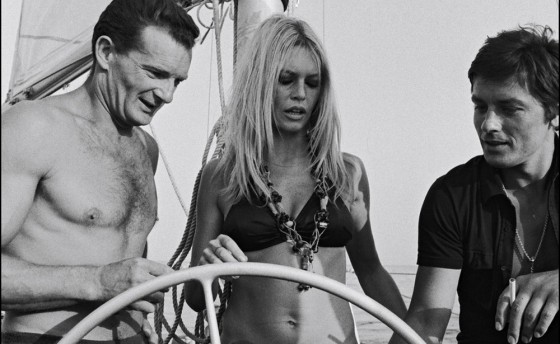

В гости к Табарли - один день из жизни Брижит Бардо и Алена Делона

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».

Сэр Питер Блейк

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.