Две истории, рассказанные в гостиной Санкт-Петербургского яхт-клуба в декабре 1855 года о плавании командора клуба князя Лобанова-Ростовского на яхте «Рогнеда» в Бразилию и вице-адмирала Путятина на шхуне «Хэда» из Японии к российским берегам

Текст Сергея Борисова, журнальный вариант

Высокое собрание

Декабрь выдался гнилым. Уж скоро Новый год, за ним Рождество, а столица еще ни разу не укрывалась снежным покровом. Дождь и дождь, плотный и нудный, готовый, казалось, взять измором огни Ростральных колонн.

В такие погоды самое лучшее – сидеть дома у горящего камина, придавив колени книгой потолще. Однако в один последних дней месяца десятки карет, запряженных четвериками, с кучерами в раззолоченных шнурах и слугами на запятках плотной вереницей катили по Большой Морской улице.

Люди в каретах никогда не опаздывали - в их положении они задерживались, ибо все без исключения были знатными вельможами, а государственные посты, занимаемые ими, были один другого выше.

И тем не менее, опаздывать на сегодняшнее заседание не хотелось. Тому было несколько причин. Во-первых, хотелось узнать подробности созванного 20 декабря Его Величеством совещания, на котором обсуждалось, как вести себя России после объявленного Австрией ультиматума. Во-вторых, ожидалось прибытие почетного гостя – только что возведенного в графское достоинство, уж месяц как почетного члена Российской академии наук адмирала Василия Евфимиевича Путятина, заключившего долгожданный договор о мире и дружбе с Японией. И наконец, лейтенант флота Михаил Атрыганьев сегодня возвращает бразды правления командору яхт-клуба.

Кареты подкатывали к дому, где находилось собрание яхт-клуба. Хотя не дом это был -дворец, творение Огюста Монферрана, автора Исаакиевского собора. Возведен дворец был в конце 10-х годов нынешнего века, и это его упоминал в «Медном всаднике» Пушкин, описывая самое страшное в истории северной столицы наводнение.

В 1820 году хозяйкой особняка стала Софья Петровна, супруга князя Алексея Яковлевича Лобанова-Ростовского. Тот, несмотря на высокое звание генерал-лейтенанта и достойное жалованье, взял в совладельцы своего брата Александра, а уж тот, как натура широкая, азартная (известно, что, распалясь, проиграл в карты имение жены) предложил членам новообразованного Санкт-Петербургского яхт-клуба свое жилище в качестве места для собраний.

Дождь все сеял, но козырек у дверей оберегал высоких гостей от капризов природы. Швейцар кланялся. Член яхт-клуба проходил в парадную и скидывал шинель на руки подскочившему лакею. Именно шинель, потому что время такое…

По широкой лестнице – в столовую. А вот и сам князь, встречает каждого, подчеркнуто вежлив. Похоже, Александр Яковлевич единственный в клубном одеянии, ну, это и понятно, давно в отставке.

Оставив службу в чине генерал-майора, князь всецело отдался давней страсти – коллекционированию. Сначала собирал все, что имело отношение к княжне Анне Ярославне, жене французского короля Генриха I, потом письма и портреты шотландской королевы Марии Стюарт, более семисот портретов собрал! А свое собрание карт и книг по военному искусству и безвозмездно передал Генеральному штабу. Занимался князь и богословием, издав на русском языке в своем переводе «Евангелие от Матфея» и «Молитвы при Божественной Литургии». Но с годами все иные затмило увлечение к парусом, при том что в бытность свою военным князь к флоту касательства не имел. А потом появилась мечта…

Князь засел за работу. В основу главного документа любого яхт-клуба он положил Уставы клубов из английского Кауса и французского Гавра. Вместе с тем, Александр Яковлевич счел нужным верноподданейше подчеркнуть, что создаваемый яхт-клуб может считаться преемником Невской флотилией, учрежденной Петром I еще в 1713 г. И уже по одной этой причине будущий яхт-клуб имеет право называться Императорским, коли будет на то соответствующее решение…

Устав Императорского Санкт-Петербургского яхт-клуба был подписан государем 25 сент. 1846 г. Командором клуба стал князь Лобанов-Ростовский.

- Очень рад.

- С возвращением, Александр Яковлевич!

Члены клуба, раскланявшись с командором, проходили в большую залу, исполнявшую роль кают-компании. На столах лежали экземпляры атласа Балтийского моря и свитки карт. Было накурено. Высокие двери, ведущие в столовую, были закрыты. Согласно уставу яхт-клуба, в столовой курить запрещалось, нарушителя ждал штраф в 25 рублей.

Было многолюдно, но не шумно. Распускать голос в клубе считалось моветоном, да и тема, которая сегодня всех занимала, не располагала к громогласности. Восточная война, которую все чаще называют Крымской, проиграна. Восьмого сентября года французы взяли Малахов курган, русские войска были вынуждены оставить Севастополь. Правда, 16 ноября на Кавказе пал город Карс, в плен попало 18 тысяч турок, но на общем течении войны это сказаться уже не могло.

- Франция готова к переговорам, - говорили немногочисленные стоики.

- Но Англия решительно за продолжение войны, - возражали павшие духом.

- А тут еще Австрия…

- За ней может последовать Пруссия…

Да, Австрия заявила о своей готовности присоединиться к союзникам. Ее ультиматум России в числе прочего предполагал воспрещение России и Турции держать на Черном море военных флотов, отказ России от покровительства православным подданным султана… В общем, все было унизительно настолько, что соглашаться надо, а согласиться нельзя.

На совещании у государя было решено предложить Австрии опустить 5-й пункт ультиматума, касающийся отказа России в пользу Молдавии от части Бессарабии, прилегающей к Дунаю. Пойдут на это Габсбурги или нет, об этом оставалось только гадать. Вот и гадали…

С самого начала доступ в яхт-клуб был открыт лишь представителям дворянского сословия. Членами клуба стали граф Шувалов, князь Голицын, граф Апраксин, другие представители высшего… самого высшего света. В числе почетных членов яхт-клуба состояли адмиралы Беллинсгаузен и Лазарев — первооткрыватели Антарктиды, и адмирал Литке — исследователь Северного Ледовитого океана, наставник великого князя Константина Николаевича, который, в свою очередь, стал Почетным Председателем яхт-клуба. Ясное дело, что вступительный и годовой взносы для таких людей - 250 рублей и 100 рублей серебром – не могли стать препятствием.

Первые гонки, организованные яхт-клубом, состоялись 8 июля 1847 г. Участие в них приняли семь яхт из 16, числящихся по списку общества. Самой большой была императорская шхуна «Королева Виктория», водоизмещением 257 тонн, английской постройки. Однако первой оказался 107-тонный тендер «Варяг», принадлежащий князю Голицыну.

Гонки у Толбухина маяка устраивались каждый год, и в 1852 году в них приняли участие заморские гости – сразу шесть английских яхт. И были побеждены! Пришли англичане и на следующей год, их участие обещало стать традицией, если бы не война…

- Вы не знаете, как отнесся Александр Яковлевич к изменениям в Уставе, сделанным во время его отсутствия?

- С пониманием.

Война не только отложила на неопределенный срок все гонки – выходить в море было опасно из-за рыскавших на подходе к Финскому заливу английских фрегатов, она заставила смягчить некоторые пункты Устава яхт-клуба. Прежде, если у вступавшего в клуб не было яхты, он брал на себя обязательство приобрести ее в течение двух лет, но на время военных действий этот пункт велено было считать недействительным. И еще: по своему статусу яхты клуба приравнивались к военным кораблям и должны были иметь на борту не менее двух пушек – раньше это допускалось, теперь обязывалось.

- Однако, господа, время.

Открылись двери, и члены клуба проследовали в столовую. Расселись.

Опять же, согласно Уставу, членов Императорского яхт-клуба не могло быть больше 125 человек. Однако числиться в клубе вовсе не предполагало обязанность являться на его заседания. Сегодня собралось чуть менее сорока человек, а по нынешним временам это много. Видно было, что командор доволен. С этого он и начал:

- Господа! Прежде всего хочу поблагодарить вас, что нашли время явиться на заседание клуба. Право же, услышать от адмирала Путятина о перипетиях, связанных с его плаванием в Японию и возвращением на Родину, это дорогого стоит. Евфимий Васильевич с нарочным прислал извинения – неотложные дела задерживают его. Однако же быть обещался непременно. Посему то, о чем предполагалось рассказать после, будет рассказано до.

Народ оживился:

- Просим, князь, просим.

Неизвестно, каким еще рассказчиком будет Путятин, а командор… тот еще острословец, ему только дай возможность, заслушаешься.

Злополучная «Рогнеда»

Организацией гонок деятельность Санкт-Петербургского яхт-клуба не ограничивалась. Ходили его яхты в Швецию, Данию, Англию. Часто эскадру клуба возглавляла яхта князя Лобанова-Ростовского «Рогнеда». Она имела представительный вид, внушительное водоизмещение в 160 тонн и по списку клуба проходила под №10, то есть сразу за судами членов императорской фамилии.

Плавание лейтенанта Артыганьева вокруг Европы, при все уважении к члену клуба, больно задело Александра Яковлевича. Командор обязан быть и первым, и примером! Иначе какой у него авторитет? Значит, надо идти за горизонт – к землям и островам, на которые еще не ступала нога российского яхтсмена.

Сборы были долгими. Князь тщательно подбирал карты для похода, экипаж для яхты и спутников себе. 22 августа 1853 года «Рогнеда» покинула Кронштадт. Три дня спустя, у острова Готланд, яхта легко, даже как-то небрежно обогнала фрегат «Аврора», отправлявшийся на Тихий океан.

25 августа яхта пришла в Травемюнде, стояла там три дня, после чего через пролив Большой Бельт направилась к Английскому каналу. 10 сентября усилившийся до штормового юго-западный ветер принудил капитана «Рогнеды» Торопова встать на якорь за маяком Донженес. Ожидание усмирения погоды оказалось долгим: дважды яхта пыталась продолжить путь, и всякий раз ветер загонял ее обратно. Однако это не слишком печалило командора, потому что другие суда, сгрудившиеся за маяком, и попыток не предпринимали, а они с Тороповым все-таки попробовали.

Только 21 сентября, воспользовавшись кратковременным затишьем, «Рогнеда» вышла в открытое море, и на другой день уже была на Портсмутском рейде. Здесь яхту должны были подготовить к океанскому переходу. Особой заботы требовал такелаж, также были пошиты новые паруса. Уже можно было отчаливать, но снова пришел шторм, ломиться сквозь который было сочтено глупым, а уж кем-кем, а глупцом князь Лобанов-Ростовский себя не считал, да и не был им. Только третьего декабря яхта отправилась в путь.

- Ну и как вам город? – спросил кто-то из членов клуба, внимавших рассказу командора.

- Увы, и тени было величия мы там не обнаружили. Лоцманы одеты как нищие. Кошки на берегу с отрезанными ушами и хвостами. Женщины с самой юности стары и некрасивы. Лодочники всегда зовутся Жозефами. Таможенные служащие очень любопытны и еще более противны. Французских ресторанов нет, только португальские. И ко всему прочему, иностранцев там плохо понимают, за исключением немых. – Князь улыбнулся.

- Дальше! Дальше! – поторопили его.

Дальше была Мадейра. Они столько времени штилевали в тумане, что начали подозревать, что такого острова вообще не существует. Однако туман рассеялся, они увидели остров. Там они не задержались, взяв курс на Канарские острова. Стоянка у города Санта-Круз на острове Тенерифе тоже была недолгой.

- Там нет канареек, господа! – объявил командор. – Настоящие канарейки серые и молчаливые.

- Откуда же берутся те, что поют? – раздался недоуменный вопрос.

- Эту задачу мы не решили, - сокрушенно ответил князь.

- А пираты? Вы видели пиратов?

- Ни марокканских, ни каких других разбойников мы не встретили. Хотя все 8 наших пушчонок держали наготове. Зато нас за пиратов порой принимали.

- То есть как?

- Совершенно возмутительно и недопустимо, но за пиратский флаг принимали мой командорский гюйс – треугольный, белый, с двумя косицами, с синим крестом и императорской короной посередине.

- Действительно возмутительно! – высокое собрание было согласно со своим командором.

То избиваемая шквалами, то мучимая штилями, «Рогнеда» упорно продвигалась к своей цели. Второго января она бросила якорь на рейде Рио-де-Жанейро.

- Увы, господа, сказка оказалась с червоточиной. Кучера там похожи на генералов. Климатом довольны только лягушки и прочие гады. Сами бразильцы – это смешанная раса между белыми, неграми и туземцами, но все хотят слыть за белых. Бразильцы очень любят азартные игры, отдых и деньги. Ненавидят чистоту, вежливость и мыло. Дамы сильно декольтируются.

- Ну, хоть что-то, - прокатилось по залу.

Отход был назначен на 10 марта. Впереди путешественников ждали Магелланов пролив, Чили, Перу, Мексика. Затем через Тихий океан яхта должна была дойти до Камчатки, оттуда спуститься к Сахалину и Японии, посетить Австралию, пересечь Индийский океан, обогнуть мыс Доброй Надежды и пойти к Европе.

Все эти грандиозные планы перечеркнул высокий и сухопарый английский адмирал, под началом которого был хорошо вооруженный пароходокорвет «Рефлеман». Этот надменный британец объявил, что, хотя его страна и Россия в данный момент не находятся в состоянии войны, однако у него нет сомнений, что таковая вскоре начнется (Великобритания объявила войну России 15 марта 1854 года. – Прим. авт.). И так как «Рогнеда» имеет пушечное вооружение и может рассматриваться как военный корабль, он принужден считать ее вражеским судном. Посему при попытке выхода в море он возьмет яхту на абордаж, арестует команду и поднимет на мачте «Юнион Джек».

Первым же попутным кораблем команда «Рогнеды» была отправлена в Европу, и там, через Варшаву, вернулась в Санкт-Петербург. Александр Яковлевич проследовал той же дорогой позже – не раньше, чем убедился, что его любимая яхта попадет в хорошие руки. Денег от продажи он ждать не стал, торопился на Родину.

- Война диктует свои законы, - без намека на улыбку, которая прежде не сходила с его губ, завершил свое повествование командор. - Каждый должен быть там, где от него возможна наибольшая польза Отечеству.

Тут в дверях появился лакей, но объявить о новоприбывшем не успел. Князь поднялся из-за стола и произнес со значением:

- Граф Евфимий Васильевич Путятин. Милости просим. Господа, прошу любить и жаловать.

Счастливая «Хэда»

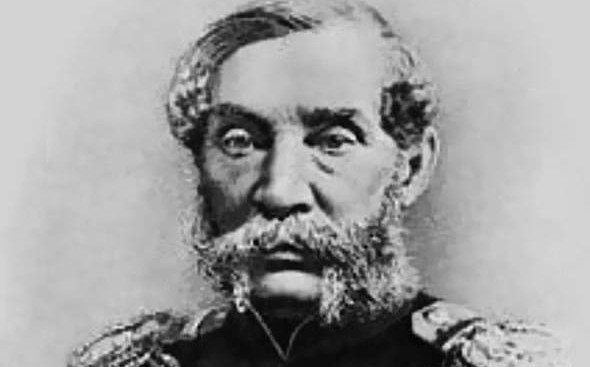

Путятины – фамилия известная. Только в Новгородской губернии было семь родовых семей Путятиных, но лишь один род почитался княжеским, все остальные - служилые дворяне. Главой одной из таких «невидных» семей был Василий Евфимиевич Путятин, служивший на Средиземном море под началом адмирала Ушакова и вышедший в отставку в звании капитан-лейтенанта.

Сына, родившегося 7 ноября 1803 года, новгородский помещик назвал в честь деда, так велось у них семье. И служилый путь ему был предначертан: на корабли! И это при том, что в детстве Евфимий Путятин не видел для себя иной судьбы, как уйти в монастырь. Но воля отца – закон, и по окончании престижного пансионата Гибсона, где он в совершенстве овладел французским и английским языками, Евфимий отправился Морской кадетский в корпус. Там из него все богомольные мысли мигом повылетели.

Первая дипломатическая миссия Евфимия Васильевича оказалась почти случайной: поступил приказ – почему он? с какой стати? – и в 1841 году Путятин отправился в Персию, дабы в роли порученца по особым делам разрешить некоторые пограничные вопросы. За Персией последовали Кавказ, Англия, Голландия, Египет, Турция. За успехи на дипломатическом поприще Евфимий Васильевич был пожалован в свиту его императорского величества со званием генерал-адъютант, в сорок восемь лет был произведен в чин вице-адмирала.

Дел хватало, но Путятин все никак не мог перестать расстраиваться из-за того, что царю не приглянулся его план, разработанный еще в 1843 году. План этот состоял в том, чтобы укрепить позиции России на Тихом океане, установив добрососедские отношения с «закрытой» страной Японией, причем непременно сделать это раньше других мировых держав.

Только через девять лет российское правительство сочло, что время пришло. И кому же «открывать» Японию», как не Путятину, это ж его давний план!

Посольство отправилось из Кронштадта 7 октября 1852 года. Пошли на фрегате «Паллада» командовал которым капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский. Помимо офицеров и матросов на борту были лица гражданского звания: секретарь адмирала - коллежский асессор Департамента внешней торговли Иван Гончаров, известный своими литературными сочинениями; коллежский асессор Азиатского департамента Гошкевич, переводчик; архимандрит Аввакум, знаток всего китайского и корейского.

Что было, то было, ремонтироваться приходилось едва ли не в каждом порту. В отчаянии Путятин отправил в Петербург посланца с настоятельной просьбой как можно скорее выслать на смену другой, более надежный фрегат.

Как бы то ни было, в начале августа 1853 года «Паллада» вошла в порт города Нагасаки. Но только через месяц японские уполномоченные приняли письмо российского министра иностранных дел графа Нессельроде с предложением об установлении добрососедских отношений. Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, но все, что удалось добиться Путятину, это принципиального согласия японской стороны на открытие в будущем ее портов для торговли, а также получить документ, в котором гарантировалось, что Россия будет допущена к этой торговле в первую очередь и с правами, ни в чем не меньшими, чем у других стран.

Терять время в бесплодном ожидании было жалко, и Путятин приказал идти к Маниле, чтобы оттуда направиться к берегам Кореи для картографических изысканий. Оттуда он пошел к Сахалину. 11 июля 1854 года к стоявшей на рейде Императорской гавани (Ныне Советская. – Прим. авт.) к «Палладе» подошел корабль с Андреевским флагом. Это был фрегат «Диана», специально посланный вице-адмиралу Путятину.

«Диана» была повреждена, корпус во многих местах дал течь. Испросив разрешения у японцев, Путятин повел корабль в хорошо защищенную от ветров бухту Хэда, чтобы там заняться ремонтом. И не дошел совсем чуть-чуть. Невесть откуда взявшийся тайфун обрушился на судно. Оно накренилось. Трюмы, полные воды, лишали остойчивости… Прозвучал приказ спустить шлюпки. Десяток японских лодок устремились от берега к гибнущему фрегату.

Спаслись не все – трое матросов погибли. А «Диану» отнесло в глубину залива Суруга, там она и затонула.

Отрезанные от родины, русские моряки не могли даже сообщить своим о постигшем их несчастье. Оказии перебраться на русский берег на каком-нибудь китобое ждать было невмочь. И тогда было решено своими руками построить судно, достаточно крепкое, чтобы выдержать путь до Камчатки.

- Но что строить! – повысил голос Путятин. – На «Диане» в достатке было чертежей различных судов, однако все они пропали. По счастью, в моем сундуке был один из старых выпусков «Морского сборника», а в нем – отчет вице-адмирала Ивана Ивановича Шанца =о его поездке в Нью-Йорк, где он наблюдал за строительством знаменитых северо-американских шхун. К отчету прилагались чертежи, пусть неполные, но это было уже кое-то. К тому же, совместными усилиями мы вспомнили, что по проекту фон Шанца в Кронштадте в 1847 году была построена марсельная шхуна «Опыт». Кстати, ведь ваша «Рогнеда» тоже была марсельной шхуной, не так ли, Александр Яковлевич?

- Именно что была, - сумрачно кивнул командор. – И еще должен заметить, господин адмирал, что шхуна «Опыт» на тот момент значилась в списках нашего яхт-клуба, и в гонке 1852 года легко обошла английские яхты.

Путятин улыбнулся:

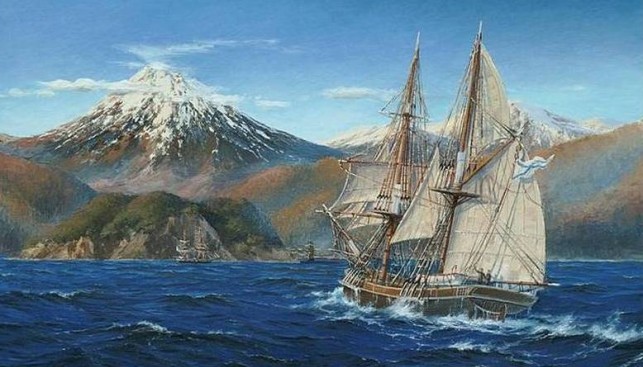

- Об этом мы тоже знали. Мичман Александр Колокольцов, как выяснилось, давно следил за славными делами вашего общества. Ему, Колокольцову, и было поручено возглавить строительство шхуны. Почему ему, спросите? Да потому, что к его 22 годам океанские ветры еще не успели до конца выветрить из его головы все премудрости морского училища. В компании с мичманом Карандышевым и лейтенантом Можайским (Александр Федорович Можайский больше известен нам не как моряк и контр-адмирал, а как изобретатель самолета. – Прим. авт.) были сделаны чертежи. Японцы предоставили все необходимое для строительства: лес, смолу, своих плотников. Через три месяца шхуна была готова. Мы назвали ее «Хэда» в знак благодарности людям, приютившим потерпевших кораблекрушение.

Понятно, что всех моряков с «Дианы» шхуна вместить не могла. 150 матросов и 8 офицеров были отправлены к устью Амура на американском китобойце. Еще 284 человека под началом лейтенанта Мусина-Пушкина должны были покинуть Японию на немецком бриге. 26 апреля 1855 года на шхуне «Хэда» в море вышли 40 человек матросов и офицеры: вице-адмирал Путятин, командир щхуны подполковник Лосев, капитан II ранга Константин Посьет, лейтенант Можайский, мичманы Колокольцев и Алексей Пещуров, прапорщик корпуса флотских штурманов Семенов и два юнкера — Михаил Лазарев и Алексей Корнилов.

24 мая шхуна миновала пролив Лаперуза и, войдя в Японское море, повернула к Татарскому проливу. Здесь путь ей преградили неприятельские суда, сторожившие русскую эскадру. Один из кораблей двинулся навстречу. Он несся прямо на шхуну, столкновение казалось неизбежным, и тут рулевой «Хэды» резко переложил руль вправо. Шхуна развернулась буквально «на пятачке», а трехмачтовый английский фрегат проскочил мимо. С неуклюжей грацией он стал разворачиваться, чтобы пуститься в погоню за дерзкой «скорлупкой» под русским военно-морским флагом. Подняв все паруса, «Хеда» уходила от погони. Неожиданно стих ветер, и казалось, фрегат вот-вот догонит шхуну. Но тут он сам попал в полосу безветрия

- И тогда мы взялись за весла.

- За весла? – не поверили в зале.

- Да. Их у нас было шесть, огромных, по три с каждого борта, и по четыре человека при каждом, мы вошли в туман и растворились в нем.

Не успели моряки поздравить себя с такой удачей, как туман приподнялся, и «Хэда» оказалась на виду еще у двух неприятельских судов. Но тут паруса шхуны заполоскали, выгнулись, и «Хэда» помчалась вперед. Между тем на английских кораблях заливались боцманские свистки, матросы бегали по реям. Но и эти корабли не могли состязаться в скорости со шхуной-яхтой. Два часа они еще маячили за кормой, а потом повернули назад,

Лавируя от одного берега Татарского пролива к другому, «Хэда» приближалась к цели.

- 6 июня мы обогнули мыс Лазарева, - вел свой рассказ Путятин. – И там мы увидели своих - корвет «Оливуца», фрегат «Аврора», другие русские корабли. 29 июня мы расстались с нашей красавицей шхуной, пересели на пароход «Надежда» и три месяца поднимались вверх по Амуру. Потом был Иркутск, бескрайняя Сибирь, и наконец – Петербург, который мы не видели почти три года.

- А что же «Хэда»? – спросил командор.

Князь Лобанов-Ростовский поднялся:

- Благодарю и вас, Ваше Превосходительство, за столь высокую оценку наших стараний. Санкт-Петербургский яхт-клуб создавался не только для увеселения, но и для всемерного развития морского дела в России, и ваш рассказ свидетельствует, что мы в этом преуспели.

А за окнами дома на Большой Морской улице было темным-темно. И только капли дождя на стеклах блестели в свете свечей. Заседание общества пора было заканчивать.

Продолжение следует…

* 13 февраля 1856 года начался Парижский конгресс, во время которого был подписан мирный договор, поставивший точку в Восточной (Крымской) войне. Россия возвращала Османской империи город Карс с крепостью, получая в обмен захваченный у нее Севастополь и Балаклаву. Черное море объявлялось нейтральным, то есть открытым для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время. Плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего русские границы были отодвинуты от реки и часть русской Бессарабии с устьем Дуная присоединялась к Молдавии. И так далее… Лишь двадцать лет спустя Российской империи удалось вернуть былые преимущества, права и привилегии, и сделано это было большей частью не военным, а дипломатическим путем.

* Князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский до последних дней своих был командором Санкт-Петербургского Императорского яхт-клуба. Скончался князь в декабре 1858 года, уступив начальство в клубе своему давнем товарищу Михаилу Атрыганьеву.

* Незадолго до своей кончины поиздержавшийся князь Лобанов-Ростовский хотел объявить аукцион по продаже своего дома на Большой Морской улице, однако здание без всякого торга было выкуплено государственной казной, и в нем разместилась канцелярия Военного министерства. Тем не менее, право проводить собрания в его стенах за «императорскими яхтсменами» было сохранено; его отменила только октябрьская революция 1917 года, как «отменила» она и сам яхт-клуб.

* 25 октября 1856 года в порту Хакодате состоялась ратификация первого российско-японского договора о мире и дружбе. В знак уважения и благодарности за помощь и содействие российским морякам капитаном I ранга К. Н. Посьетом были переданы японской стороне научные приборы и 52 пушки с фрегата «Диана». В дни ратификации договора мичман А. А. Колокольцов привел на Острова Восходящего Солнца шхуну «Хэда» - как подарок друзьям-японцам.

* Евфимий Васильевич Путятин продолжил свою дипломатическую миссию, заключив договор о мире с Китаем и еще один договор с Японией, по которому та обязывалась упростить торговлю и разрешить открытие на островах православной церкви.

* По возвращении в Россию Путятин был назначен на должность морского агента в Лондоне, в 1961 году стал министром народного просвещения. Отойдя от военных дел и дипломатических забот, занимался созданием Императорского Православного Палестинского Общества.

* Согласно завещанию, адмирал Путятин был погребен возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на территории Дальних пещер Успенской Киево-Печерской Лавры, рядом с могилой своей супруги.

* В 1997 году в Японии вышел полнометражный фильм мультипликационный фильм «Трудная дружба» (режиссер Дэдзаки Сатоси), рассказывающая о заключении Симодского трактата, гибели фрегата «Диана» и постройке шхуны «Хэда», Кассета с записью этого мультфильма в 1997 году была вручена во время встречи «без галстуков» в Красноярске президенту Российской Федерации Борису Ельцину премьер-министром Японии Рютаро Хасимото.

Опубликовано в Yacht Russia №69 (11 - 2014)

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

В гости к Табарли - один день из жизни Брижит Бардо и Алена Делона

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».

Сэр Питер Блейк

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.